これらが発行されたときは、当然1文銭は1文、4文銭は4文でした。

|

銅1文銭 1636年初鋳 1.0~0.6匁 鉄1文銭 1739年初鋳 0.8匁 銅4文銭 1767年初鋳 1.3匁 鉄4文銭 1860年初鋳 1.3匁 銅4文銭 1863年初鋳 1.0匁 銅100文銭 1835年初鋳 5.5匁 | |||||||||||||||

ところが、幕末に近くなると、幕府や諸藩の無秩序な貨幣の発行で、軽い銅や品質の悪い鉄の貨幣が大量に出回るようになりました。

鉄の銭は、銅銭に比べてあまりに粗末です。

4文銭は、1文銭の2倍の重さしかありません。

天保通宝は100文銭といっても、1文銭の8倍くらいの重さしかありません。

人々は、額面ではなく、銭の材質や重さによって価値を量るようになりました。 「増歩(ましぶ)」と言います。

幕末以降の幕府や明治政府の対応などを、調べてみました。

(1) 阿波藩の御触 ~ 文久3年(1863)4月、慶応元年(1865)9月

|

慶応元年丑年九月二日御触 銭相場今日より左書の通り立直し候条右様相心得其方共組村々 漏らさずべく候且此状急々順達せしめ済村より指戻す べく候以上 赤 川 大次郎 九月二日 一 銭 九匁八分 札 壱匁に付 鉄銭九拾六文 一 耳白銭 壱文に付 鉄銭四文 一 文銭 壱文に付 鉄銭八文 |

|

(文久三年四月) 右同年同月廿五日拝上御触之写左之通 銭相場今日より立直し候旨銀札場より申来り候条其方共組 村々漏らさずよう触知らすべく候且此状急々順達せしめ 済村より指戻すべく候以上 三 間 勝 蔵 箕 浦 牛太郎 四月廿二日 一 銭 拾匁弐分三厘 札 壱匁に付 鉄銭九拾弐文 銅銭 壱文に付 鉄銭弐文 文銭 壱文に付 鉄銭四文 右の通仰けられ候条村中漏らさずよう触知らさるべく候 |

右のふたつの古文書は、阿波国三好郡中庄村の庄屋さんの家に残されていたものです。 徳島藩の郡代さんからのお達しを書き写したもので、一文銭の通用価値を領内に下達したものです。

今注目したいのは、文久3年には

銅銭 1文に付 鉄銭2文

文銭 1文に付 鉄銭4文

慶応元年には、

耳白銭 1文に付 鉄銭4文

文銭 1文に付 鉄銭8文

となっていることです。 この後、慶応3年4月と慶応4年4月にも、

耳白銭 1文に付 鉄銭8文

文銭 1文に付 鉄銭12文

となっていました。 どのお触れも「鉄銭」を1文として、銅銭、耳白銭、文銭を2文以上に評価しています。 「文銭」は、ここでは品質のいい銅一文銭を指し、「銅銭」と「耳白銭」は、ここでは元禄以降に発行されたやや軽量の銅一文銭を指すものと解釈します。 (本ページ末尾の【追記】参照)

【参考文献】田中合編、「阿波国三好郡中庄村庄屋処役用記」、1991

(2) 江戸幕府の増歩運用令 ~ 慶応元年(1865)閏5月

慶応元年閏5月、ついに、江戸幕府も銭貨の「増歩運用」を認めざるを得ませんでした。

銅の1文銭は6文(だだし小さい銅銭は4文)になっています。 2年前より格差は拡大しています。

|

銅1文銭 6文で通用 小さいのは4文 鉄1文銭 1文で通用 銅4文銭 12文で通用 鉄4文銭 ? 8文で通用 100文で通用 | |||||||||||||||

この銭貨間の格差はその後も大きくなり、江戸幕府はついに統制をあきらめ、自然相場に任せる態度をとりました。

(3) 明治政府の布告 ~ 慶応4年(1868)閏4月

銭貨の格差はその後も大きくなり、慶応4年閏4月、明治新政府はこれまでの値を改定しました(太政官布告306号)。

大政御一新ニ付宇内貨幣の定価御吟味ノ上古今通用金銀銅銭等別紙之通被仰出候間支配末々迄不洩用可相触者也

慶長小判以降、江戸幕府が発行したすべての金銀銅貨の価格を決めたのです。 その中で、銭貨幣は、

銅一文銭 6文 ⇒ 12文

銅四文銭 12文 ⇒ 24文

文久永宝 8文 ⇒ 16文

天保通宝 100文 ⇒ これまで通り

と定めました。 これまでの2倍になっています。 すべて96の約数ですが、96文を100文とする九六勘定に合わせているのです。

|

銅1文銭 12文で通用 鉄1文銭 1文で通用 銅4文銭 24文で通用 鉄4文銭 ? 16文で通用 100文で通用 | |||||||||||||||

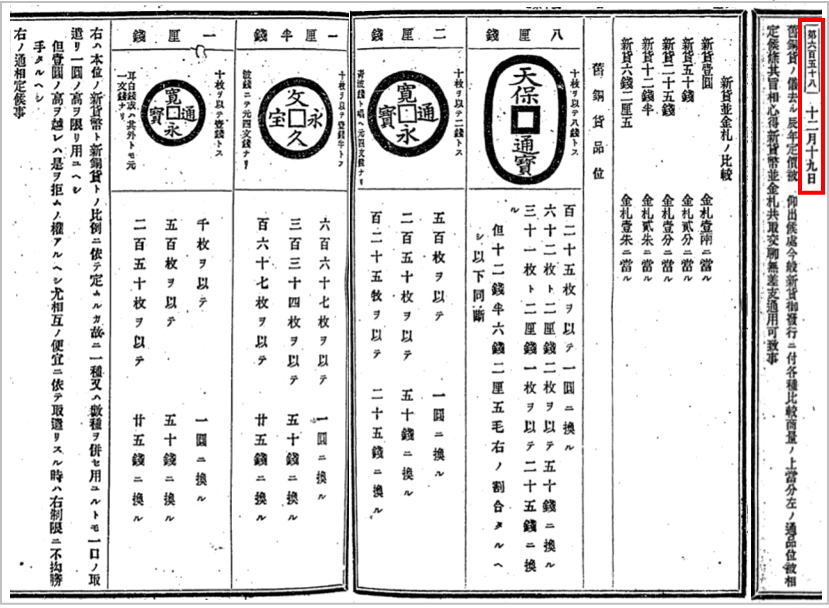

下の『日日新聞』はそのことを伝えています。慶応4年5月3日に発行された第7号で、直前に新政府より発布された「於大政官貨幣分増之義被仰出候御書付写」の特集号になっています。

|

|

|

|

(『日日新聞』は、慶応4年(1868年、後に明治元年)閏4月18日に創刊された新聞で、邦字で発行された日刊新聞の元祖のようなものです。 日刊といっても、3日に1回くらいの発行だったそうです。)

(4) 民衆の不満

慶応4年閏4月の明治政府の公布では、寛永通宝の4文銭は24文なのに、同じ4文銭だった「文久永宝」は16文と定められました。 これには、不満を申し立てる人が多かったようです。

それに対しての明治2年3月18日の新政府の対応を、『東京城日誌』で報じています。

|

|

|

|

(5) 明治政府の最終決定 ~ 明治4年(1871)12月、明治5年(1872)9月

明治3年、明治政府は貨幣制度を大幅に改訂し、円・銭・厘単位の貨幣を発行しはじめました。

しかし、小額の貨幣は製造が追いつかず、当面江戸時代の銭貨の使用を認めざるをえませんでした。 そうすると、銭貨の円・銭・厘単位での価格を決める必要があります。

|

| |

(内閣官報局「法令全書」国会図書館デジタルコレクションより引用)

| (引用先同左) |

明治4年12月、銭貨の価値を決定しました(太政官布告658号)。

旧銅貨ノ儀 去ル辰年定価被仰出候処 今般新価御発行二付 各種比較商量ノ上 当分左ノ通品位被相定候条其旨相心得 新貨幣並金札共取交聊 無差支通用可致事

(辰年=明治元年、金札=太政官札)

銅一文銭 12文 ⇒ 1厘 「耳白銭或ハ其他トモ元一文銭ナリ」の注釈がついています

銅四文銭 24文 ⇒ 2厘 「青波銭ト唱ヘ元四文銭ナリ」

文久永宝 16文 ⇒ 1厘半 「波銭ト唱ヘ元四文銭ナリ」

天保通宝 100文 ⇒ 8厘

鉄銭については、翌年明治5年9月に次の通り定めました(太政官布告283号)。

新貨幣御発行ニ付 去辛未十二月中 旧銅貨之定価被仰出候処 猶今般旧銕銭之價位 当分左之通被相定候条其旨相心得 新貨幣並金札共取交聊 無差支通用可致事

鉄一文銭(鐚銭) 16枚で1厘

鉄四文銭(旧銕銭) 8枚で1厘

ただし、これらは無制限に使用できるのではなく、銅銭は1円、鉄銭は50銭を超えると受け取りを拒否できる、としました。

|

銅1文銭 1厘で通用 鉄1文銭 16枚で1厘で通用 銅4文銭 2厘で通用 鉄4文銭 8枚で1厘で通用 1厘半で通用 8厘で通用 | |||||||||||||||

明治5年正月に発行された『新聞雑誌』の第26号では、そのことを伝えています。

まだ新貨の円・銭・厘単位に慣れない読者のために、文単位もで説明しています。 1円=1両=10000文、1厘=10文の計算です。

|

|

|

● ま と め

これまでの変遷を一覧したのが次の表です。

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

次の図のどれもが、明治5年に最終確定した「1厘」です。鉄銭が極めて低く評価されているのが分かります。

| 左から、1厘銅貨、寛永通宝銅一文、鉄一文16枚、銅四文2分の1、鉄四文8枚、文久永宝3分の2、天保通宝8分の1 |

|

鉄銭は明治30年に通用停止になりましたが、寛永通宝の銅銭が通用停止になったのは、昭和28年の年末でした。

【追記】

●「鐚銭」、「文銭」、「耳白銭」の用語

古銭界の用語では、

「鐚銭」 中世、中国から輸入した「渡来銭」に対して、日本で作られた品質の悪い銭のこと。

ただし戦国末期では、「永銭(永楽通宝)」に対して、その他の宋銭などの渡来銭のことを「鐚銭」とよんだ。

「文銭」 寛文8年に江戸亀戸で発行された寛永通宝で、裏面に「文」の文字があるもの。

「耳白銭」正徳4年に江戸亀戸で発行された寛永通宝で、寛永通宝一文銭の中では最大級のもの。

なのですが、幕末には異なった意味で使われるようになったようです。

「鐚銭」 寛永通宝の鉄の一文銭のこと。

「文銭」 寛永通宝の銅の一文銭の中で、標準的な大きさの銭。

「耳白銭」寛永通宝の銅の一文銭の中で、元禄以降に発行された小型の銭。

●銀匁建での価格表示

慶応4年5月、「銀目廃止令」が出され、銀匁単位での取引は停止され、丁銀・豆板銀などのいわゆる秤量銀貨は通用が停止されました。

しかしその後も銀匁単位での取引は続いたようで、上の『日日新聞』・『新聞雑誌』には、表紙に「定価二匁」と銀匁単位での価格表示がされています。 匁単位の通貨が存在しないにも関わらす、名目的な単位として使われていたのです。

この「匁」の具体的な価について、

①明治2年5月、政府は金札(太政官札)1両につき60匁換、と定めました。

②明治5年の『新聞雑誌』の本文の中で、「(銅一文銭は)12文通用のところ10文、1匁につき16枚と6文(に改定)」と書かれており、1匁=166文となります。

これらから、1円(両)=銀60匁=銭10000文、だったことが分ります。