2. 食べ物(その2-畜産物・海産物とその加工品)

3. 食べ物(その3-農産物とその加工品)

4. 嗜好品

5. 外 食

6. 給料・賃金(その1-職種共通)

7. 給料・労賃(その2-職種別)

8. 通 信

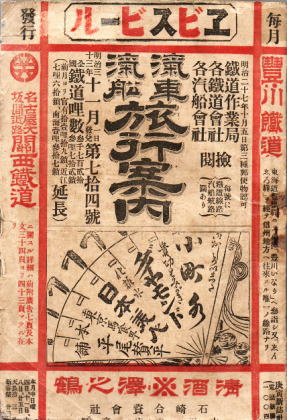

9. 交 通

10. 反物・衣料品

11. 燃料・照明用品

12. 学用品・日用品

13. 身の回り用品

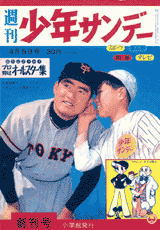

14. 新聞・書籍

15. カメラ・計算機

16. 戦後の家電

17. サービス

18. 電気・ガス・水道・電話料金

19. 映画・ラジオ・車

20. 娯 楽

21. 高額所得・土地・住宅

22. 木造住宅建設の費用

23. 教育費と進学率

24. 法律などで決まっている値段

25. その他

26. 物価指数

27. 通貨流通高・国家財政・国民所得

28. 貴金属・外為レート

付1. 人口など

付2. 生活インフラの普及率

【参考1】 終戦直後のインフレ

【参考2】 世界の人口の推移

【参考3】 世界主要国の消費者物価指数

【参考4】 マクドナルドのビッグマックの値段

【参考5】 天保~明治 値段史

【参考6】 幕末・明治維新のころ

【参考7】 日本統治時代の台湾と朝鮮

参考文献

・小売物価などは年間(1月-12月)平均値が多いですが、特定商品や公共料金などは年末の値です。

GDP統計などは年度(4月-翌3月)の数字です。 人口(10月1日)、初任給(4月)のように、特定時期の値もあります。

それぞれの注記のところをご参照ください。

・

・数字を( )で囲ってあるのは、参考値、推定値、またはアバウトな数字です。

・原典の数字を丸めたり、1~2銭のように範囲で表示している場合があります。

表示方法は、筆者の嗜好に依存します。

・イタリック体は、暫定値です。

・☆は、補足説明、または蛇足説明です。

・数字の頭に ゚印があるのは、小売価格ではなく、生産者の出荷価格です。

ただし、戦前の資料では、小売価格と卸売価格の区別が明確でないことが多い。

・数字の頭に *印があるのは、平成以降の外税価格です。 消費税率の推移は次の通りです。

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

・推奨ブラウザは Mozilla Firefox です。

・最終更新:2026年2月。